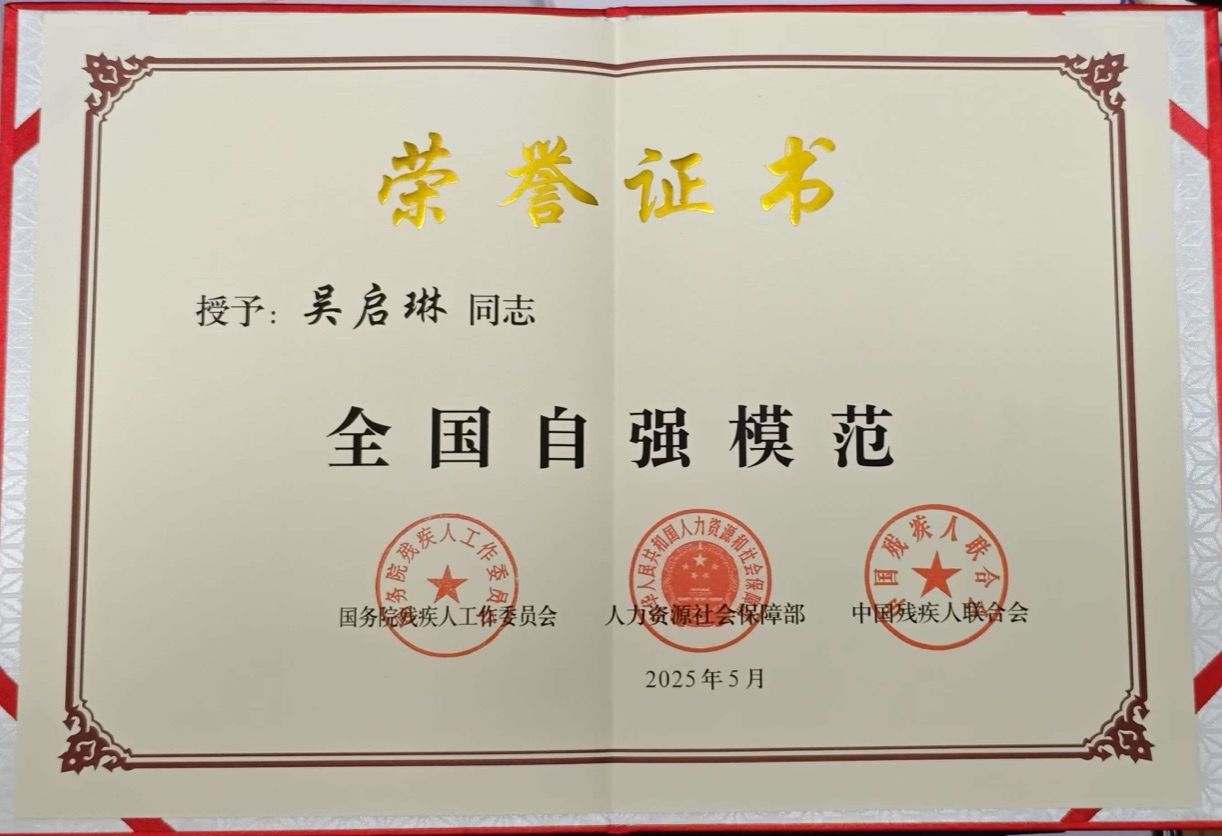

5月16日,第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会在京召开。大会表彰了200名“全国自强模范”,我校期刊社副社长吴启琳教授名列其中。从赣南老区“一户多残”的贫困家庭,到复旦大学博士、大学教授、中国残联骨干、江西省残联副主席和省肢协主席,这位被学生称为“拐杖教授”的学者,用残缺的肢体支撑起完整的人生,以自强不息的信念在荆棘中开辟出一条光明之路。

命运以痛吻我 我报之以歌

1982年,吴启琳出生在赣南革命老区的一个特殊家庭。命运对他格外不公:祖母一级听力残疾,父亲二级听力残疾,而他因小儿麻痹症导致左下肢终身畸形,连最基本的行走都困难重重。童年记忆里,上学路是祖母佝偻的脊背,是老师卷起裤腿背他过河的体温,是弟弟用瘦弱肩膀扛起的“人肉阶梯”。当同龄孩子在田野间奔跑时,年幼的吴启琳只能趴在奶奶佝偻的背上,透过斑驳的树影张望这个世界。“那时候,我总把自己藏在教室最后一排,连上厕所都要等到同学全部离开。”回忆往昔,吴启琳的眼角泛起泪光。

2001年,他以优异成绩考入大学,却因家庭贫困每天仅靠1.5元伙食费度日。一次,他肠胃问题及医生误诊等原因引发急性阑尾炎,被送往医院时已高烧昏迷。“手术室灯光亮起的那一刻,我以为人生就此终结。”但醒来后,看见病床边堆满同学送来的水果,听见班主任黄老师说“医药费我们凑齐了”,封闭的心扉那一刻被温暖叩开。从这之后,他尝试融入集体,逐渐变得开朗活泼,又担任了班干部,多了份为班级服务的责任感。在勤工俭学的同时,他为同样窘迫的同学推荐兼职岗位。从“被看见”到“被需要”,吴启琳努力驱散心中的阴霾,开始用自己的努力改写命运。

知识改变命运 坚韧铸就脊梁

有人说,“生活就是要面对无数次抉择”,而残疾人对生命认知的转换比常人更加艰辛。所谓的“身残志坚”,也并非天生不怕苦不知疼,而是在岁月的磨砺中,逐渐变得坚强和自信。

“事在人为”——这句刻在心间的家训,成为吴启琳逆境突围的座右铭。大学期间,他白天上课,晚上在图书公司兼职校对,深夜蜷缩在宿舍走廊借光读书。为帮助同样残疾的同学,他踏着自行车往返一二十公里运送校样,车轮碾过结冰的路面,手掌冻得与车把粘连。

2008年南方雪灾,备考复旦博士的他在南昌独自租住漏风民房,冰雪疯狂砸向脆弱的门窗,他裹着棉被彻夜苦读,刺骨的寒风呼啸着灌入骨髓。凌晨三点冰凌坠地的脆响里,他忽然读懂《周易》中"天行健,君子以自强不息"的深意——命运的重轭压弯脊柱,却让精神的脊梁愈发笔直。他在陋室中燃起求知的火种,手不释卷、笔耕不辍,最终成功考入复旦大学。读博期间,他刻苦钻研,品学兼优,斩获“优秀学生干部”“优秀共产党员”等荣誉,担任博士班学生党支部书记。从赣南山区到上海名校,他用坚强的意志证明:身体的残缺,从未困住灵魂的自由。

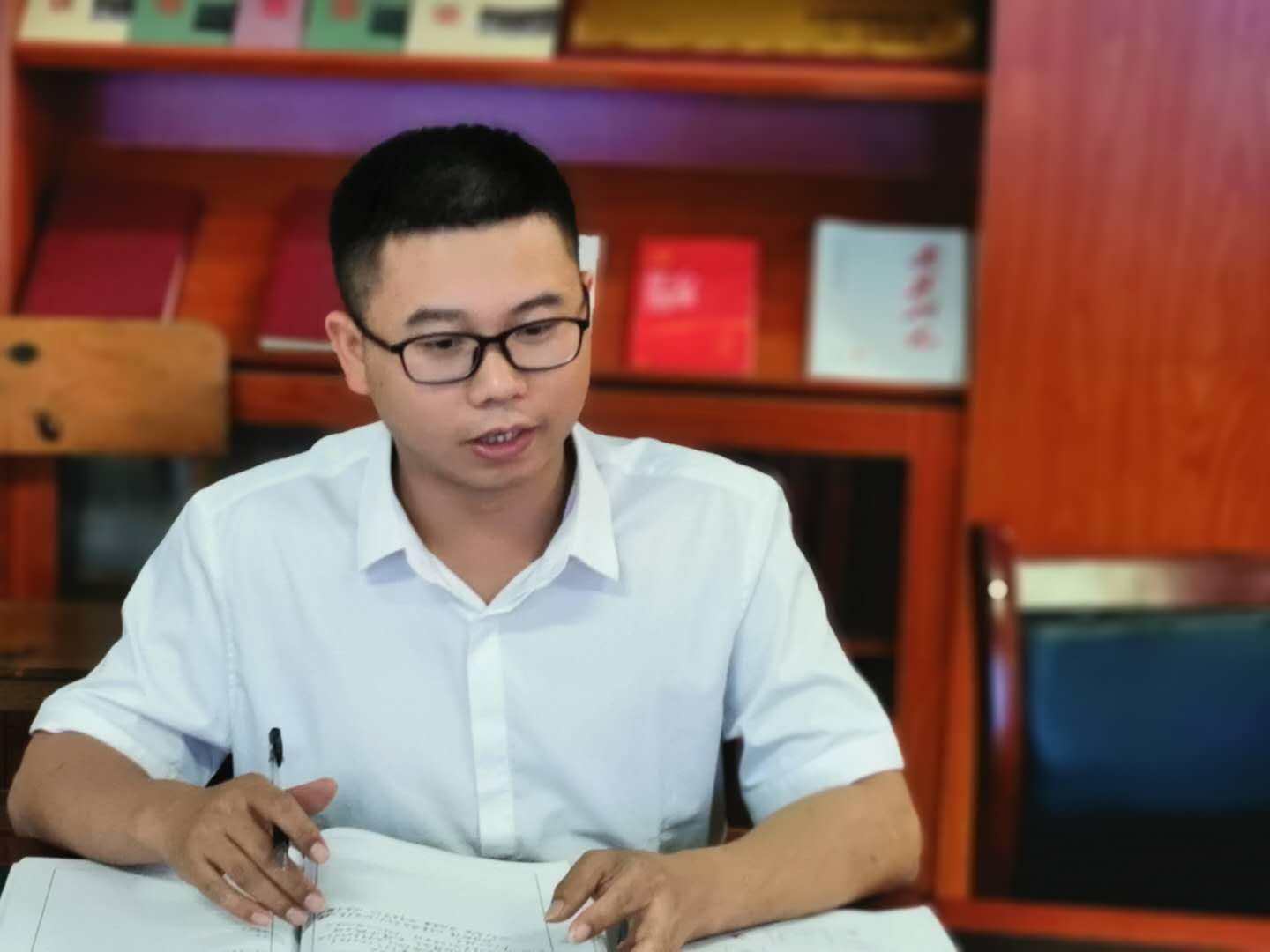

三尺讲台育桃李 朝乾夕惕铸师魂

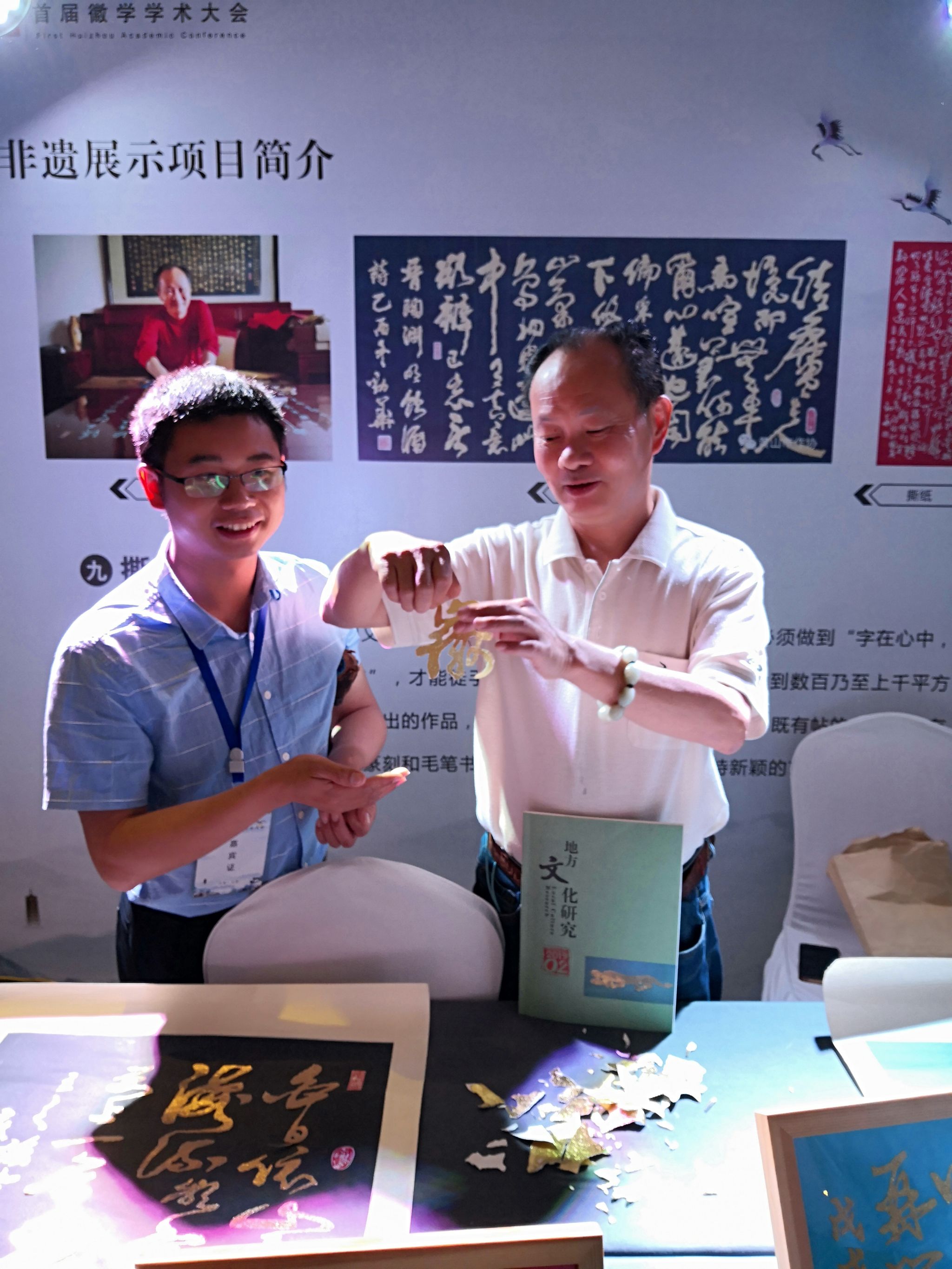

入职学校后,吴启琳用行动诠释教育的温度,将学校主办的《地方文化研究》打造成国内重要的学术高地。作为期刊社副社长,他践行“政治家办刊”的原则,化身“研究型编辑”,致力于打造高质量学术平台。在他的带领下,《地方文化研究》2018年入选中国社会科学评价研究院AMI入库期刊,2022年入选核心扩展期刊。其本人也凭借出色的工作表现,获评江西省期刊协会“江西省优秀期刊工作者”称号。

教学方面,他始终坚持教学相长。在“中国历史地理”和“古籍鉴定”“文物学概论”课上,他用拐杖轻点地图,将千年文明娓娓道来,把晦涩难懂的知识转化为春风细雨,滋润着每一位学子的心田。学生记得,某次讲解域外汉籍《皇明条法事类纂》时,他的一句话让全场掌声雷动:“这些古籍,残缺中藏着历史的重量,我们的生命同样如此,残缺不一定是缺陷,我们可以把它当作透视世界的另一扇窗。”他指导的学生中多人获优秀毕业论文,并在核心期刊发表多篇论文。深夜修改论文的灯光,是他坚守初心的见证;耐心指导学生的身影,是他热爱教育的缩影。他的科研成果、所主持的国家社科基金项目,成为他日日夜夜、年年月月深耕的回馈。

拐杖撑起大爱 微光照亮星河

“自己淋过雨,总想为别人撑伞。”作为江西省肢残人协会主席,吴启琳的手机里存着300多位残友的电话,组织社会爱心团队向南昌希望之家捐赠价值近3万元康复物资,他拄着拐杖走遍南昌的大街小巷,倾听残障人士的心声,用脚步丈量城市的温度。

他参与策划鹰潭龙虎山轮椅马拉松赛,担任第五届全国赛事副总指挥。2021年,他推动南昌昌北机场开通特殊旅客预约服务时,连续一个月与相关部门沟通方案,常常工作到凌晨。在全国肢残人轮椅马拉松赛现场,他作为副总指挥,精心筹备并圆满完成赛事,陪同残友一起冲过终点线。这场赛事吸引全国400余名选手参与,成为江西乃至全国肢体残疾人最具影响力的公益活动品牌之一。他牵头举办第四届全国肢残人(口足)书画展,献礼新中国成立75周年,获中国残联肯定。他协助家乡完成村史馆规划建设,撰写村赋记录乡土文化,助力乡村振兴。他用自己的力量,将点滴微光汇聚成星河。

生命的答卷:残缺与圆满的辩证法

吴启琳保持着每天工作12小时的习惯。办公室养着绿萝、龟背竹、太阳花——他说这是“生命力的象征”。

从需要人背着上学的孩童,到在学术领域小有成就的教授;从蜷缩在教室角落的自卑少年,到站在人民大会堂建言献策的残联委员,吴启琳用43年光阴书写了一份震撼人心的生命答卷。他的拐杖叩击大地,这力量穿越苦难的深渊,跨越命运的藩篱。它告诉我们:生命的高贵,在于自强不息的奋斗姿态;人生的价值,在于照亮他人前行的道路。

吴启琳的故事,不只是一个人的传奇,更是千千万万在逆境中奋起者的缩影。他用行动诠释了何为“自强模范”,他不是命运的宠儿,却成了生活的强者。他用一根拐杖,丈量出人生的宽度与高度。他的故事将激励更多人在风雨中前行,在黑暗中寻找光明。